直近の情報からもGoogleは2025年3月にGoogle Pixel 9aを正式発表する可能性があるとの予測。事前情報通りであれば2ヶ月の前倒しとなりますが、フラッグシップの発表時期が前倒しになったことを考えると妥当。

またフラッグシップの発表時期を前倒ししたことも影響しているのか、Android16は2025年の第2四半期に公開されることが明らかになっているので、2025年は全体的に前倒しになる可能性があります。

今回はGoogleがどうやってGoogle Pixel aシリーズでコストカットをしているのか改めてまとめたいと思います。

耐久性の部分で差別化。

Pixel 6aでaシリーズとして初めてGoogle Tensorを搭載してから、フラッグシップとの差別化がどんどんできなくなってきている印象を受けます。特にPixel 7aやPixel 8aは無印との価格差がなくラインナップで見た時に分かりにくいとの批判の声もありました。

ただPixel 8aとPixel 8で見ればスペックがほとんど共通化されながらも$200の価格差があります。少なくともスペックで露骨に差別化すると製品としての魅力が下がります。

なのでユーザーからすると分かりにくい部分でコストカットすることが多く一つ目とした「耐久性」の部分です。例えばPixel 8で見れば両面ともGorilla Galass Victusを採用していますがPixel 8aでみるとGorilla Glass 3を採用しています。

世代が新しくなれば全てにおける耐久性が改善するわけではありませんが、Gorilla Glass 3が登場したのは2013年頃なので最新世代と比較して耐久性が劣ることに違いはありません。

また防水/防塵性能においてもPixel 8aはIP67となっています。OppoやNothingの話によると認証を通すためにはそれなりのコストがかかることを明らかにしています。そのためNothingの場合は認証を通さないでコストカットする代わりに、社内の独自試験においてIP68相当を実現していることをアピールしています。

実際にどの程度のコスト差につながっているか詳細は不明ですが、ユーザーがあまり気にしない部分で分かりにくくかつしっかりとコストカットしている感じになります。

SoCの違い。

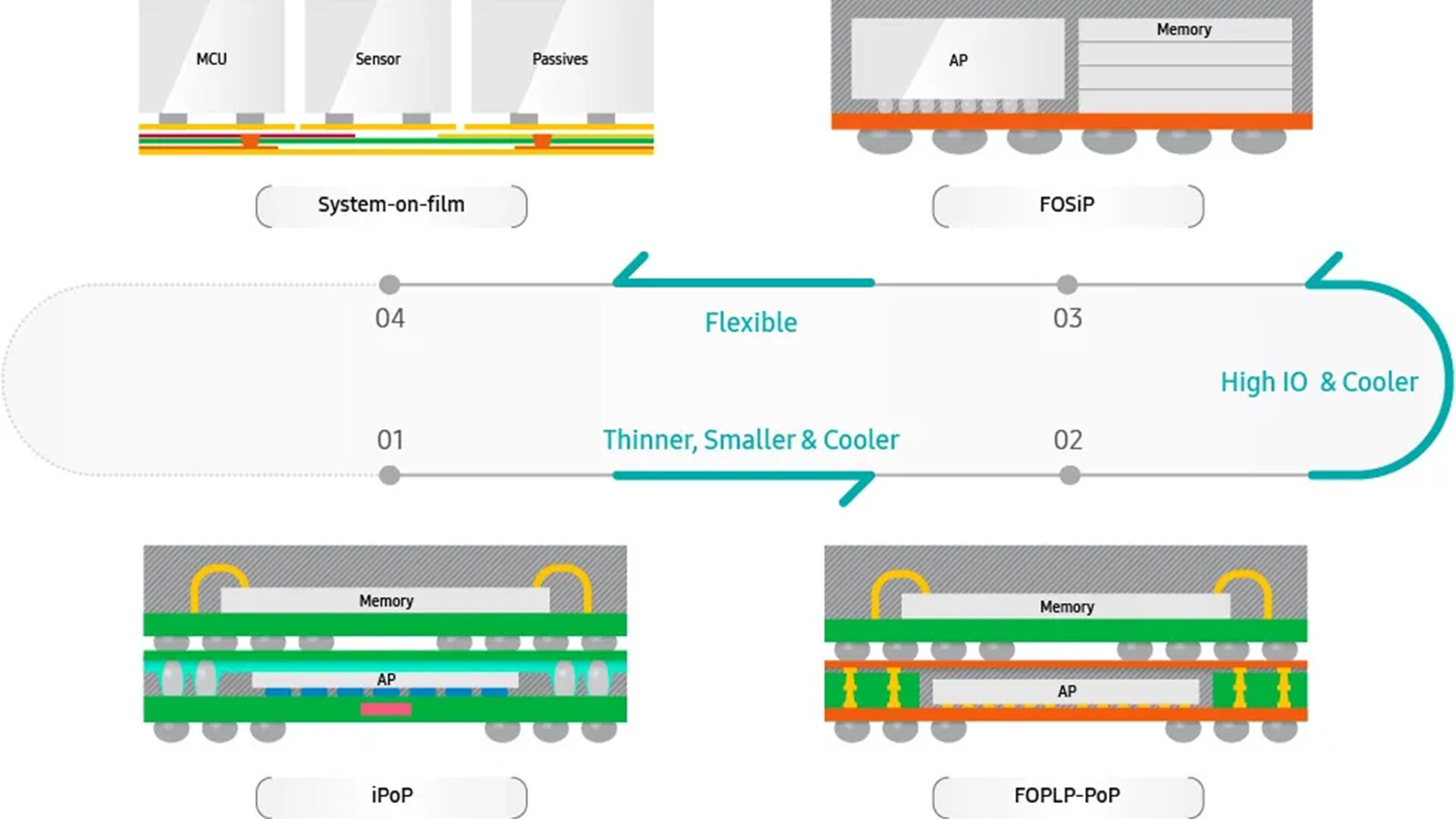

そしてもう一つ分かりにくい違いとしてはSoCになります。これはGoogle Tensor G2の頃から採用されてきたコストカット方法とされており、Pixel 9シリーズが搭載しているGoogle Tensor G4ではFOPLPは採用していますがPixel 9aで搭載されるGoogle Tensor G4ではIPOPを採用するとの予測です。

アーキテクチャ自体は一緒ですが外側のパッケージング方法が異なる感じで、IPOPを採用することでコストカットできる一方で、SoC自体の厚みがますことに加え発熱しやすくなると言われています。

パッケージング技術の違いでどれだけのコスト差が発生しているのか不明ですが、Googleは本当に分かりにくい部分で差別化しています。基本SoC自体は一緒なので出来ることは一緒ですが、発熱や電池持ちなど本当に細かい部分で多少差がでる感じです。

またパフォーマンスの部分でどれだけ差が出ているかなんて分からないので批判しようもないという感じです。Pixel 9aに関しては値上げされる可能性が高いとの予測もあれば価格が据え置きになるとの話もあります。

実際にどうなるか不明ですが廉価版だからこそ価格は頑張ってほしいところです。

PR)購入は待ち時間不要のオンラインショップがおすすめ!

| DoCoMoはこちらで! | auはこちらで! |

| SoftBankはこちらで! | 楽天はこちらで! |

| LINEMOはこちらで! | ahamoはこちらで! |